『人とつながる 介護の日本語』は、例えば日本語教育機関で『できる日本語中級』を学びながら、選択授業で使用するといったやり方が取られています。しかし、そうではない場合でも、『できる日本語中級』を活用して、介護の現場について考え、意見を述べるリソースにしていただけます。

ここで、「介護ロボットの記事」を取り上げている第19課「科学の力」の「タスク2」を紹介し、その後、実践例を紹介したいと思います。

第19課「科学の力」「タスク2:伝えてみよう」

◆【チャレンジ】 p.248~249

介護ロボットについて記事を見つけました。介護ロボットを導入することについ

て、さまざまな考え方があります。さまざまな立場や条件などを考えて、あなた

の意見を言ってください。

※記事をアップできませんが、タイトルは以下の通りです。

<介護ロボット今「癒しや介助やリハビリに」>

◆【使ってみよう】 p.253

ここでは、実際に意見文が載っています。その後、タスク2で学ぶ語彙や「さまざまな立場や条件などを考えて、意見を言うときに使う表現」が出てきます。

◆【やってみよう】 p.254

「周りの人と意見を交換しましょう。」ということで、意見交換をした後、グループで発表したり、意見文を書いて読み合ったり、さまざまな活動が考えられます。

♪ ♪ ♪

本日、沖縄アカデミー専門学校のK先生が、学生さんの意見文を送ってきてくださいました。4人の方はすべてベトナム出身の留学生です。授業では、介護ロボットについて、教科書の文を読んだ上で、さらに資料やネットの記事などを読み物として追加し、意見文を書いて発表するという展開になったそうです。

K先生から頂いたメールを少し引用させていただきます。

授業についての補足です。

追加した資料は、次のサイトのものです。

1)介護ロボットの開発・普及の促進(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634.html

①介護ロボットとは

②介護ロボット博士による解説(①②)

③ロボット技術の介護利用における重点分野

2)介護ロボットの普及率(PDF):「介護ロボットが注目される理由とは?」より

「介護ロボットの普及率」

https://kaigoworker.jp/column/416/#content-index-7

ちなみに授業では、既に施設で働いている学生がおりましたので、実際に使用されているものや使用状況についても話してもらいました。また、教科書に加え、ワークブックのほうの意見文も読み、それぞれの考えを話してもらい、意見文を書き、発表という流れで進めました。授業の際、学生達は、将来母国でも介護に関わる仕事をしたいと希望しており、施設を作ったらロボットや機器を導入したいという話をしておりました。

では、留学生の方々の作文をご紹介しましょう(※すべて掲載の許可を頂いてあります)。

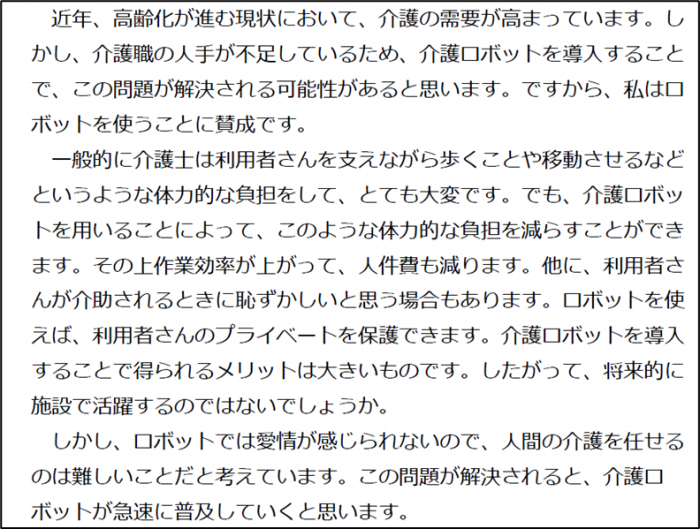

介護ロボットを導入することについて

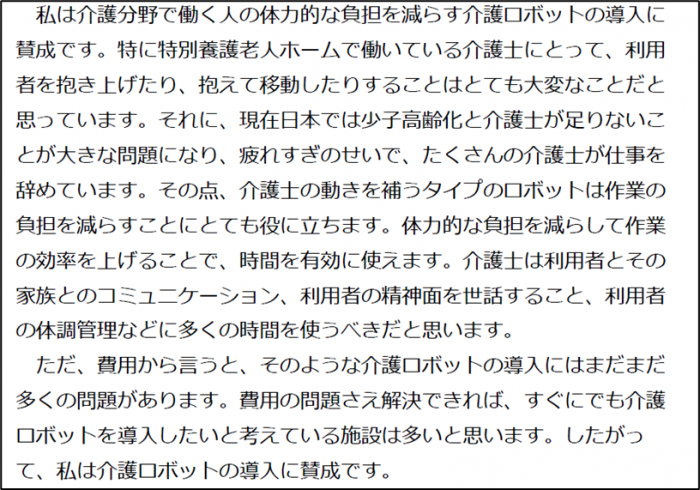

◆グエンティキムズンさん

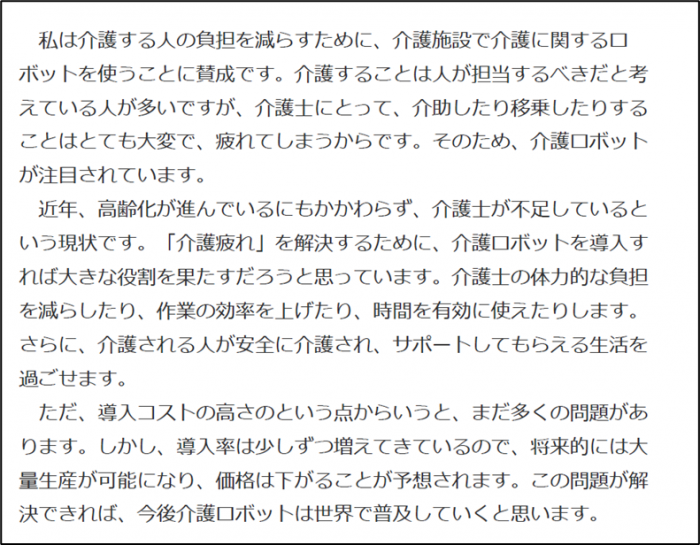

◆マテュフォンさん

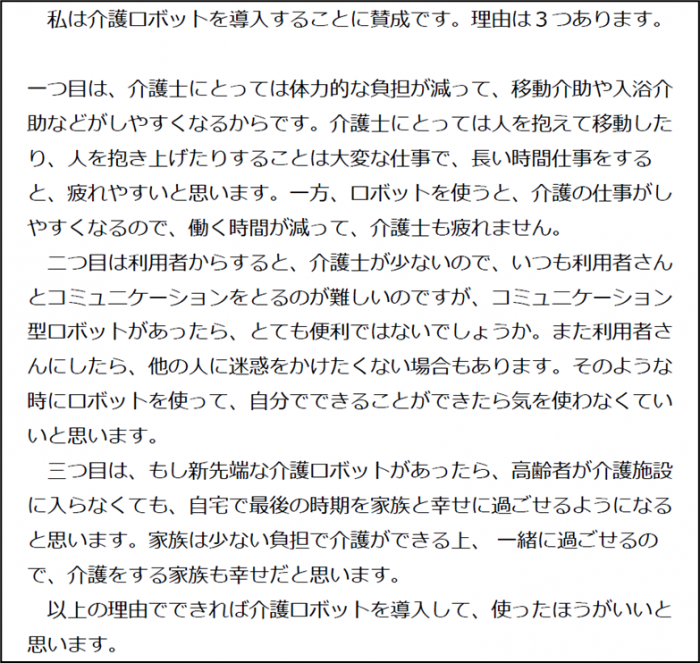

◆チエウ テイ ズオンさん

◆ファム ティ ルオンさん